昨年末に、

アルバイト先の先輩(66歳のおばちゃんです)が

松前漬けを作って分けて下さったので、

それを “おせち” としてつまみながら、

独り、お屠蘇を祝っている令和7年のお正月、

テレビからは、新春恒例の演芸番組が流れ、

なんとも長閑で穏やかな、心地良いひとときを過ごしております。

第252回 「健やかである事の幸せを・・・」 2025.1

|

あけましておめでとうございます。 昨年末に、 アルバイト先の先輩(66歳のおばちゃんです)が 松前漬けを作って分けて下さったので、 それを “おせち” としてつまみながら、 独り、お屠蘇を祝っている令和7年のお正月、 テレビからは、新春恒例の演芸番組が流れ、 なんとも長閑で穏やかな、心地良いひとときを過ごしております。 |

| 健康な体で迎える新年は、まことにもってありがたいもの、今年はそれを強く実感しています。 というのも、 昨年のお正月は、 元日の朝こそ、第240「ガイ願」で述べたように清々しい気分で迎えたものの、 実は、昼過ぎくらいから、左足のくるぶし辺りがなぜか急に痛み出して、 夕方には、もう、歩行困難となり、 そこから、病院が休診中の三箇日丸々、 強烈な痛みに耐えながら家の中を片足ケンケンで移動する、という、 どうにも苦しく不便な、気が滅入る生活を強いられていたからなのです。 痛風になっちゃったか・・・? って思い、とても不安でしたが、 三箇日が明けて近所の整形外科に診てもらったら、 石灰沈着性腱炎なる、腱の周りに石灰がたまって痛みが生じる病気だったようで、 飲み薬と湿布薬による治療で、2週間ほどで完治しました。 痛風でなくて良かったけど、 新年早々の病院通いは、足の痛みと同時に精神的にも辛く哀しいものがありましたので、 こんな、お酒飲んで演芸番組を観て・・・、なんていうフツーにのんびり過ごせるお正月のありがたさが、 とても身に沁みている次第なのであります。 |

・・・この獅子舞さんのおかげかな。 |

|

|

昨年のゴールデンウイークに 三ツ矢雄二さんとその妹さんが主催されたエンタメイベントに出かけた際、 和太鼓の演目が披露されたその後、 獅子舞が登場して舞台の上から観客席に降りてきてくれたので、 病院通いで始まった年の不吉さを吹き飛ばしてもらうべく、 無病息災を願って、頭を噛んでもらったンですよね。 その御利益があってか、 その後は風邪ひとつ引かずに毎日を過ごす事が出来、 お正月の苦痛がまるで嘘のような、健やかなる年になったンです。 その余韻で、 年が明けた今も、こうして健康でいられるのだろう・・・、というわけ。 獅子舞さん、ありがとう。 |

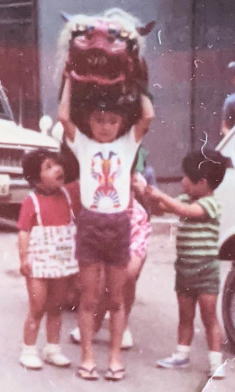

そういえば、子供の時、 たった一度だけ、お祭りの日に、獅子頭を被らせてもらった事があります。 獅子舞に頭を噛んでもらうどころか、 獅子舞の中に頭から丸ごと入れてもらっちゃったわけですから、 とくに大きな病気をする事無く、こんな還暦を過ぎた年齢まで健康に生きてこられたのは、 そのおかげ、だったのかもしれません。 |

|

|

さてさて、 獅子舞で思い出すのが、 昭和43年公開の映画『妖怪百物語』に登場したうしおにであります。 |

|

漢字では “牛鬼” と書き、 音読みの “ぎゅうき” という呼称で伝わっている地もある妖怪ですが、 その姿は、 牛のような頭で土蜘蛛のような体をしている・・・、 とされているものの、 映画では、それとはまったく異なる、 こんな、獅子舞のような姿をしていたンですよね。 |

| 『妖怪百物語』に登場する妖怪たちの着ぐるみは、 予算をはじめとする諸事情で、 別の映画等で使ったものを 流用したり改造したりして間に合わせているものもあったため、 伝承どおりの姿をしていないものもいくつかあった(これも、第240回「ガイ願」の中で述べてますね)ので、 うしおにはその筆頭であろう、と僕は解釈していたのですが、 つい最近、 愛媛県の宇和島市に “うわじま牛鬼祭り” というお祭りがあり、 その際には、 200年ほど前からその地に伝わる牛鬼(獅子舞のような姿)の、全長5~6メートルほどある山車が 町を練り歩く事を知り、 『妖怪百物語』のうしおには、これがモデルになったのではないか、と思うようになりました。 ただ、まぁ、 水木しげる先生もおっしゃっておられたとおり、 妖怪は、見るものではなく、感じるもの、 なので、 その姿に正解というものは無いゆえ、何でもいいンですけどね。 現象として妖怪を感じる事で、 神様や超自然に対する畏怖を抱き、素直で謙虚な心の人間になれれば、それが妖怪の存在意義ですから。 |

|

第7回「妖怪のように美しく」の中でも紹介しましたが、 『妖怪百物語』が公開された昭和43年に、 日東科学教材から発売された、うしおにのソフビ人形です。 全長約14センチ。 あの頃、僕ら子供たちにとって、 妖怪は、怪獣と同じで異形なるアイドルでしたし、 また、悪人を懲らしめたり退治したりしてくれる、カッコいいヒーローでもありました。 |

|

|

そんな事を言われても全然ピンと来ない世代の人や、 妖怪なんて只々気味が悪くて忌まわしいだけ、なんて人にも、 愛くるしくて、かつ、凛々しい、このソフビ人形を通して 僕らにしか解からないあの感覚が伝わると、嬉しいンですけどね。 |

| “うわじま牛鬼祭り” には、 山車よりも小さい、ちょうど獅子舞くらいの大きさの牛鬼もいて、 各家をまわり、厄除けや無病息災を願う人々の頭を噛んでくれるとか。 |

|

“なので、僕は、 これから毎年、この “我が家の牛鬼” に、頭を噛んでもらう事にしました。 どうか、今年も1年間、無事、健康で暮らせますように・・・。 高血圧だし、油断すると尿酸値もすぐ高くなるし、 網膜剥離や尿路結石を患って (第178回「憧れの人」および 第165回「気力のメカニズム ~肛門から始まる時間旅行~」参照)、 今でも経過観察のため定期的に通院中ですし、 冒頭で述べた、昨年のお正月に患った石灰沈着性腱炎は、 以前患った足底腱膜炎(第163回「夢見る頃を過ぎても」参照)と同じで、 若い人はまず発症しない、例によって中高年特有の病気だそうですので、 そんな、老いて衰えて至る所にガタが来ている体には、 しっかりとした健康管理はもちろんの事、 やはり、人智を超えたものの存在・力も必要なのです。 よろしくお願いしますね、うしおにさん。 |

ところで、愛媛県には、 山に入った猟師が岩場で休んでいると、 そこに潜んでいた牛鬼が頭上によだれを垂らしてきたので、 喰われると思って慌てて逃げ出すと、 頭に響く金属音のような音(おそらく針金のような体毛をすり合わせる音)を立てながら、 ものすごい勢いで追いかけてきた・・・、 なんて話も残っているそうです。 こういう怖いイメージなら、 さっきの話とは逆に、 “獅子舞のような姿” よりも “牛のような頭に土蜘蛛のような体” の牛鬼の方が、合ってますよね。 それに、 よだれを垂らすンですから、牛のような頭はピッタリですし・・・。。 ありがたかったり、恐ろしかったり、妖怪、って、やっぱ面白いなぁ・・・。 |

ただ、僕の場合、 よだれ、と言えば、牛ではなく鶏、 ・・・そう、よだれ鶏を思い出して、 自分がよだれを垂らしてしまいます(笑)。 |

|

|

まさに、 よだれが出るほど美味しい、 という事からその名が付いた鶏肉料理ですが、本当に美味しいです。 数ある鶏肉料理の中でもトップ1だと思うくらい、 僕は大好きですね。 |

・・・え? お前の食レポは、 前回で、もう、お腹いっぱい? 年が明けてもまだやるのか、って? ハハハ。失礼しました。 けど、 食べた物が体を作っていくのだし、 美味しいものを食べれば心も元気になるわけですから、 お正月を健やかに過ごせる事の幸せ・ありがたさを伝えたかった今回は、 やはり、今一度、 食べる事=生きる事 で締めくくるのが相応しいか、と・・・。 ・・・というわけで、 今年も、健康管理を怠ることなく、食べて笑ってソフビを愛でて、楽しく毎日を過ごしていく所存であります。 これを読んで下さっている方も、どうか御自愛下さいませ。 |